El Concepto de Enfermedad en la Toxicomanía

Juan Carlos Negrete, MD, Dip. Psiquiatría, CSPQ, FRCP (C)

Profesor Emérito de Psiquiatría, Universidad McGill, Canadá

Enfermedad, dice el diccionario de ciencias médicas Dorland, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una misma evolución y proceden de una causa específica… En el caso de las dolencias psiquiátricas, en cuya clasificación oficial se encuentran las toxicomanías, las condiciones expuestas en esta definición solo se cumplen de manera parcial. Es cierto que los cuadros psiquiátricos presentan perfiles sindrómicos más o menos definidos y que el curso clínico que siguen es generalmente conocido y predecible, pero la requerida especificidad etiológica no se ha podido establecer, proponiéndose en cambio una variedad de interpretaciones dispares con respecto a la etiopatogenia. Esta es sin duda una de las razones por las que las nomenclaturas oficiales se refieren a los cuadros clínicos psiquiátricos no como enfermedades sino simplemente como “trastornos”.

La toxicomanía, más precisamente llamada ahora dependencia química- para diferenciarla de las adicciones comportamentales, como el juego patológico- se describe como un desorden cuya manifestación principal es el consumo compulsivo y repetitivo de sustancias psicoactivas, con riesgos y consecuencias negativas para la salud, para la adaptación y funcionamiento psicosocial, para el bienestar de personas allegadas y para la seguridad pública en general.

En muchos casos, dicho comportamiento adquiere una preponderancia tal, que llega a establecerse como la actividad principal en la existencia del adicto, transformándose en su motivación primera, en la rutina de vida que da forma a la manera en que él transcurre sus días, en el factor que determina las actividades que lo ocupan, sus preferencias y las necesidades a las que atribuye la máxima prioridad; una conducta en fin que lo incapacita y obliga a descuidar o abandonar por completo otros intereses personales e importantes responsabilidades, siempre en el afán de satisfacer esa apetencia toxicofílica que rige su accionar cotidiano.

La naturaleza anormal de un tal comportamiento no debería suscitar ninguna duda, y efectivamente son muy pocos los que no lo consideran así; pero dicha percepción de anormalidad no significa necesariamente que se conciba siempre a la toxicomanía como una enfermedad, ni en la sociedad en general ni aun mismo en el ambiente de las profesiones de la salud.

Ocurre algo similar con otros comportamientos malsanos, la obesidad, por ejemplo, a los que la persona afectada parecería entregarse de manera voluntaria y con conocimiento de causa. Efectivamente, hay fuerte reticencia a percibir un problema que se considera auto-causado, en un pie de igualdad con procesos patológicos cuyas causas y evolución parecen estar por fuera del control del enfermo. En otras palabras, se piensa que no es apropiado poner el rotulo de enfermedad a un problema cuya génesis está obviamente asociada al estilo de vida que lleva el individuo que lo presenta.

La concepción de la toxicomanía como enfermedad se complica aún más por el hecho que el simple consumo de un tóxico no es evidencia definitoria de la presencia de patología. Efectivamente, hay sustancias fuertemente inductoras de adicción que pueden ser utilizadas en un contexto de moderación y normalidad, sin consecuencias nocivas y sin que se hagan presentes las manifestaciones clínicas de un estado adictivo. Baste el ejemplo de las bebidas alcohólicas. En ambientes culturales donde el beber es una costumbre bien integrada, nueve de cada diez usuarios de etanol no muestran los signos y síntomas clínicos de lo que se define como enfermedad alcohólica. Evidentemente, un patrón de consumo cuantioso permite identificar al bebedor patológico, pero es bien sabido que la definición de consumo alcohólico excesivo es muy variable y está fuertemente determinada por las creencias y hábitos sociales del medio cultural donde tiene lugar. Lo que es visto como anormal en un ámbito social dado, puede no serlo en otros.

Con mayor frecuencia son los epifenómenos comportamentales y sociales asociados a la ebriedad crónica, más bien que el volumen de consumo, lo que se percibe como anormal. Por excesivo que sea, si el bebedor cumple adecuadamente con las funciones de su papel en la familia y en la sociedad, si trabaja regularmente y es capaz de satisfacer las necesidades materiales de sus dependientes, si se comporta de manera no problemática, sin devenir agresivo ni emocionalmente alterado, si no comete delitos ni otras faltas pasibles de intervención judicial y si su estado general de salud no está aun significativamente afectado, es improbable que sea visto como enfermo alcohólico.

Hay también resistencia a definir el consumo de una sustancia adictógena como conducta patológica cuando su utilización por parte de la población es un hábito que aporta importantes beneficios económicos. Un ejemplo contemporáneo de este hecho es el tabaquismo. Pero hay otras instancias similares de oscurantismo científico en la historia de la humanidad; la actitud permisiva con respecto al consumo de opio en los siglos 18 y 19 es una de ellas. La comercialización de esta droga en la India, en el gran mercado de la China y en el resto del mundo estaba entonces bajo el control de poderosos intereses coloniales británicos y, al igual que el mercado tabaquero en épocas recientes, el negocio del opio representaba entonces una fuente de ingresos de tal magnitud que las empresas implicadas, y aun las autoridades responsables por la salud pública de aquella época, se esforzaron por mucho tiempo en negar que su consumo constituyese una patología. Tal fue por ejemplo la conclusión de la Real Comisión de Inquérito sobre el problema del Opio en la India, cuyo informe, hecho público en 1895, afirmaba que el uso de la droga, de la manera en que se practicaba en Asia, era inocuo, sin consecuencias adversas.

El estudio que se encomendó a esta comisión tenía como propósito acallar las protestas de la población que se inquietaba por la prevalencia del consumo de diferentes preparaciones de opio en todos los sectores de la sociedad. Una práctica que ya a fines del 1700 se juzgaba malsana y aun inmoral. La designación de la Comisión de Inquérito estuvo motivada además por las advertencias de los profesionales de la salud, que cada vez con mayor frecuencia hacían parte de casos de adicción al opio en la práctica clínica.

Frente a una tal evidencia, no era posible seguir negando la existencia del problema, pero se optó por darle una interpretación de conveniencia política y económica. Efectivamente, los detractores de la existencia de una patología neurobiológica en la opiomanía opinaban que no era la droga en si la responsable por los daños observados sino el carácter defectuoso del usuario, es decir su baja calidad moral y su mal comportamiento. Es la misma opinión que todavía hoy sostiene la industria tabaquera para eximir de responsabilidad a la nicotina en la dependencia al cigarrillo; “el fumador fuma porque quiere, no hay nada que lo obligue a hacerlo”, es el argumento principal que aducen en su defensa los mercaderes del tabaco.

La toxicomanía como problema caracterológico, es decir como una conducta delincuente que adoptan voluntariamente individuos de baja moral, es una concepción a la que también adhiere un importante sector de la opinión pública. Esta corriente de opinión moralista disputa la noción de toxicomanía como enfermedad porque considera que una tal definición tiende a disminuir la responsabilidad personal que cabe al drogadicto en la génesis y cronificación de su trastorno.

La disputa ideológica que opone el concepto de “enfermedad” al de “comportamiento vicioso” se ha mantenido activa a través del tiempo; pero hubo una época en que la misma fue tema de un estridente debate público. En el caso del alcoholismo, por ejemplo, hacia el fin del siglo 19, la formación de las Sociedades científicas para el estudio de la Ebriedad en Inglaterra y en los Estados Unidos, provocó una fuerte reacción social y religiosa. Dichas sociedades habían publicado trabajos en los que se describía a la ebriedad crónica como un estado fisiopatológico con todas las características de una enfermedad. Esta concepción era totalmente inaceptable para la corriente moralista cuyos voceros principales eran líderes de grupos religiosos puritanos; los mismos que por su gran influencia política consiguieron que se imponga la prohibición total de producción y expendio de bebidas alcohólicas. “El alcoholismo es un vicio, no una enfermedad” era el lema al que adherían.

Fue la publicación del libro “El concepto de enfermedad alcohólica” por E.M.Jellinek, que en 1960 marcó la renacimiento del estudio médico del alcoholismo como una entidad patológica en si mismo, no solo el síntoma de perturbaciones subyacentes o un epifenómeno de defectos de personalidad. Esta interpretación tardo en ser adoptada por la psiquiatría oficial; en la década del 1960, cuando yo estudiaba para el examen del certificado de especialista, el libro de texto más prestigioso en la América del Norte, “The American Handbook of Psychiatry” compilado por Silvano Arieti, todavía clasificaba al alcoholismo y las otras toxicomanías en la categoría de trastornos psicopáticos de la personalidad.

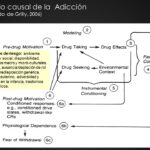

La tendencia a ignorar la acción tóxica de las drogas y enfatizar en cambio las características personales del adicto como factor determinante de la toxicomanía ha contribuido grandemente a limitar la comprensión del proceso adictivo; porque dicho abordaje se desinteresa de los aspectos orgánicos, y en particular desconoce las alteraciones de la función cerebral que afectan al adicto como consecuencia de la exposición crónica a las sustancias psico-tóxicas.

No es por falta de evidencia médica que la concepción moralista o puramente psicológica de la toxicomanía se ha mantenido a través del tiempo. En el caso del opio, sustancia adictiva por excelencia, hay datos históricos muy antiguos que confirmaban la capacidad que posee esta droga de inducir un estado de dependencia patológica. Por ejemplo, ya en el siglo 16, al cabo de un viaje por el medio oriente, el médico y botanista alemán Leonhart Rauwolf, había comunicado la siguiente observación: “turcos, moros y persas tienen la costumbre de consumir opio regularmente…después de haber comenzado no consiguen dejar de hacerlo…si cesan el consumo se enferman físicamente”. Esta comunicación representa muy probablemente una de las primeras referencias que se hayan hecho en la literatura científica occidental al estado de privación, un elemento cardinal en la en la fenomenología de la adicción. Otros relatores europeos de la misma época hicieron constataciones similares: el médico italiano Prospero Alpino en Egipto, el viajero portugués García da Orta en la India y Falopio en Persia. Este último hizo una convincente descripción del fenómeno de tolerancia fisiológica, es decir de la capacidad que desarrolla el consumidor crónico de usar la droga en cantidades cada vez mayores sin mostrar un efecto proporcional a la dosis ingerida.

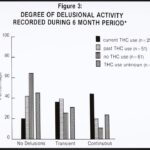

Es también un hecho que el interés por el potencial adictivo de una sustancia dada disminuye grandemente si se atribuyen a la misma propiedades benéficas o terapéuticas. Es así como nadie se preocupó por el problema del cocainismo a fines del 1800 y comienzos del siglo 20, cuando el uso de esta droga estaba bastante difundido y era avalado como benéfico por personajes tan referenciales como Freud y el Papa. El pontífice alababa las virtudes tónicas de la droga, que el consumía en la forma de una bebida comercializada con el nombre de “vino Mariani”. Tampoco interesa el tema de la dependencia a los propulsores del uso medicinal de la Marihuana, una práctica que actualmente está en pleno auge en la América del Norte.

Volviendo al ejemplo del opio, se sabe que era usado con fines curativos en la antigua medicina greco-romana, y en el resto de Europa desde el tiempo de las cruzadas. Pero dicha práctica se expandió rápidamente a lo largo del siglo 16, especialmente desde que el respetado maestro suizo Paracelso le diera su prestigioso aval. Paracelso insistía en que el buen tratamiento consistía en administrar una sustancia pura en vez de las mixturas recomendadas por Galeno. Y el beneficio palpable de una droga como el opio en el control de síntomas tan comunes como el dolor, la tos y la diarrea confirmaba el acierto de su teoría.

Thomas Sydenham, el prestigioso facultativo británico del siglo 17, hizo del opio su medicamento favorito, y lo administraba por boca en la forma de una preparación líquida llamada Láudano. En el siglo 18 comenzaron a aparecer tratados científicos sobre las propiedades terapéuticas del opio y sus acciones en el organismo. Libros tales como “Los misterios del opio revelados” por el médico londinense John Jones, el “Tratado sobre el opio”, publicado por el Dr. Young, de la Universidad de Edimburgo, y la “Investigación sobre la naturaleza y propiedades del opio” por Samuel Crumpe, otro científico británico, presentaban todo el conocimiento médico sobre la droga que existía en esa época. Lógicamente, el enfoque principal de dichos textos era el opio como agente terapéutico, no como droga inductora de dependencia; aunque si hicieron hincapié en la posibilidad de que aparecieran síntomas de abstinencia y para evitarlos Jones recomendó la cesación paulatina del tratamiento. Pero dicha complicación fue considerada entonces como un artefacto secundario y sin importancia. Los problemas de abuso recreativo que se veían en la población se debían, según el mismo Jones, a la baja calidad caracterial y social de las personas implicadas, no a las propiedades farmacológicas del opio. “The mischief is not really in the drug but in people”, afirmaba él.

Años después, cuando ya se había aislado la morfina e introducido la técnica de inyección hipodérmica, se llegó a utilizar profusamente este alcaloide analgésico para tratar heridos en la guerra civil de los Estados Unidos y en la contienda franco-prusiana en Europa. Un número importante de los soldados así tratados se declararon incapaces de cesar el consumo y exigían la prolongación del tratamiento. Dicho comportamiento fue descrito como “the soldier’s disease” (la enfermedad del soldado). Fue la primera vez que el mundo médico definía la adicción, en este caso una farmacodependencia, como una entidad clínica independiente.

En 1875 apareció en Alemania un libro del Dr. Levinstein, médico jefe del Hospital Shöneberg-Berlin, bajo el título “Die Morphiumsucht” (La Morfinomanía) en el que estaba claramente detallado el conjunto de manifestaciones que forman el cuadro clínico de una adicción, es decir; tolerancia, síntomas de abstinencia y lo que Levinstein consideraba como síntoma principal, el “craving” o antojo irreprimible, la apetencia compulsiva por la droga.

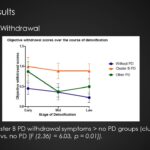

El síndrome así descrito es visto aun hoy como el núcleo principal de la enfermedad. Pero se han agregado otros componentes que caracterizan el estado mental y la conducta de la persona adicta.

Veamos entonces lo que dice la nomenclatura actual.